Liebe Modellbahnfreunde,

über ein schönes Modell eines Winzerwagens habe ich mich etwas mit der Geschichte des Weinbaus, insbesondere mit der Weinlese beschäftigt. Folgendes ist dabei heraus gekommen:

Winzerwagen-Einsatz in den 50er Jahren

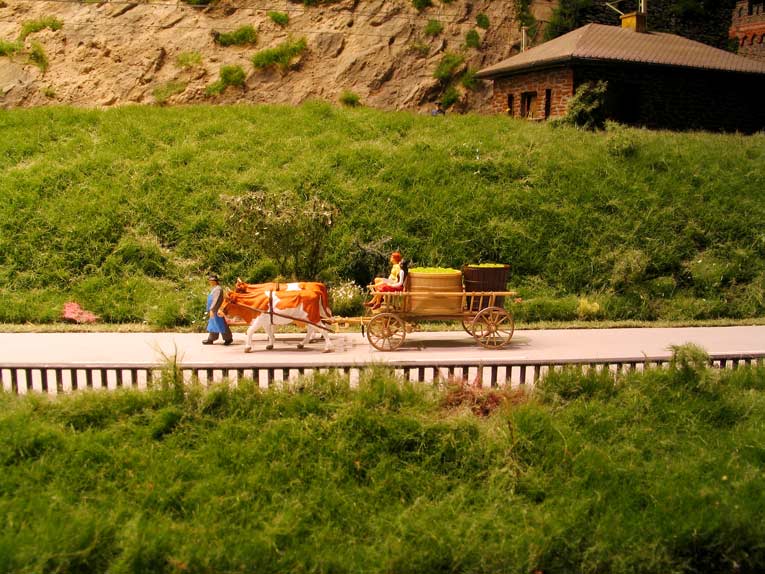

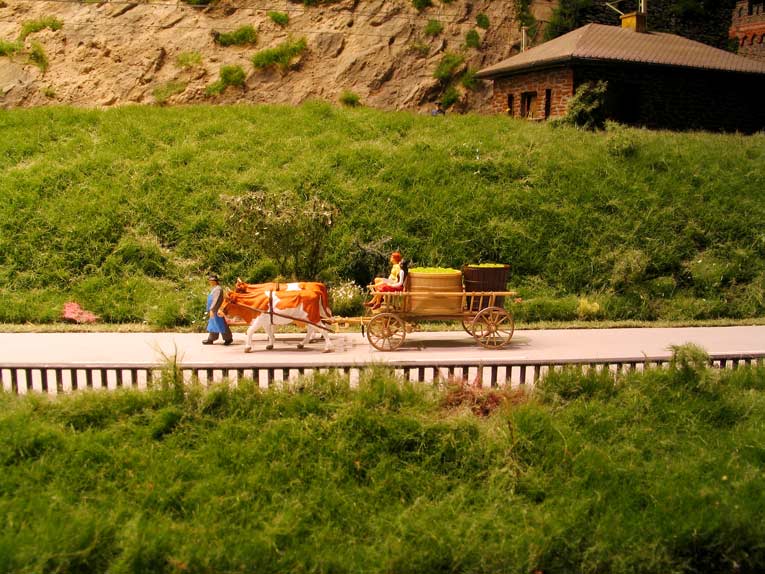

Im Herbst ist die große Zeit der Weinlese am Rhein. Dann wurden alle Wagen und Hände benötigt, um die Weintrauben zu ernten und aus den Weinbergen zum Winzerhof zu fahren. Leiterwagen sind und waren dafür gut geeignet, da sie leicht sind und ein bis zwei Bütten – Holzbehälter in zumeist ovaler Form – transportieren können.

Winzerwagen auf der Fahrt

Wenn also die Weinlese anstand, herrschte schon vor der ersten Fahrt in den Wingert (Weinberg oder Weingarten) geschäftige Aktivität beim Winzer. Die Bütten müssten gesäubert und dicht gemacht werden. Letzteres geschah durch nasse Säcke, mit denen das Holz der Bütten zum Quellen gebracht wurde. Dadurch verschließen sich kleine Risse und Löcher.

Die Weinberge durften vor der Lese nicht mehr aufgesucht werden. Ein Wingertschütz oder anders ausgedrückt, ein Weinbergshüter, sorgte für den Schutz der Ernte vor Dieben, Wild und Vögeln. Besonders Stare fielen gerne in Weinberge ein. Um die Tiere zu vergrämen, hatte der Wingertschütz eine Pistole dabei. Es waren einfache Vorderlader, die mit Schwarzpulver und Papier gefüllt wurden. Entscheidend war der Lärm, der damit verursacht wurde.

Die vollen Bütten werden zum Hof des Winzers gefahren.

In der Weinlese brachte es viele fleißige Hände. Gäste, Städter, Saisonarbeiter und nicht zuletzt die Dorfbewohner mit Ihren Kindern wurden eingespannt. Wenn dann morgens die Glocken läuteten, wurden die Bütten und Erntehelfer auf den Winzerwagen in den Wingert gefahren. Die Erntehelfer hatten Eimer, Traubenschere und Regenjacke obligatorisch dabei.

Die Trauben wurden bei der Handlese schon im Weinberg aussortiert. Faule Trauben schnitten die Erntehelfer aus. Die guten Trauben kamen in den Eimer. Eine besonders schwere Arbeit leisteten die Legel- oder Büttenträger. Sie trugen auf dem Rücken längliche Bütten aus Holz, später aus Kunststoff, in denen der Inhalt der Eimer entleert wurde. Die Büttenträger brachten die edle Fracht zum Erntewagen und schütteten die Trauben in die großen Bütten. Es gab auch Winzer, die zum Wingert Traubenmühlen mitnahmen. Dann kamen die Trauben dirket aus den Bütten der Träger in die Mühle und wurden sogleich zu einer Maische verarbeitet. Die Maische gelangte dann in Fässern zum Hof.

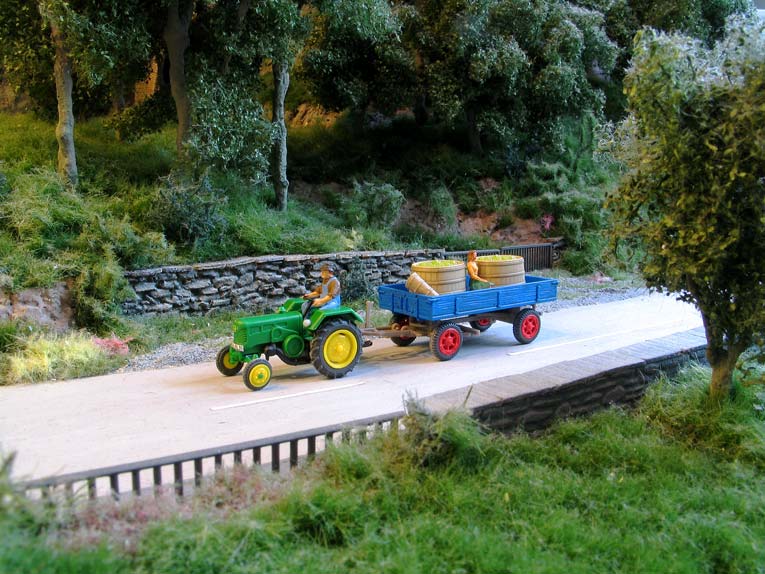

Häufiger war wohl der Transport der noch halbwegs heilen Trauben in Bütten auf den Erntewagen. Diese Wagen wurden von Kühen, Ochsen oder – seltener - Pferden gezogen. In den 50er Jahren kamen Traktoren verstärkt zum Einsatz. Auf dem Hof des Winzers bereitete man die Trauben zum keltern vor. Falls nicht schon bei der Handlese geschehen, wurden faule Trauben aussortiert und die Stängel entfernt. Dann wurde in der Kelter der Saft aus den Trauben gedrückt, möglichst ohne die Kerne zu zerkleinern, denn die enthalten Bitterstoffe. Der beste Most der solcher, der nur durch das Eigengewicht der Trauben austritt.

In den 50er und 60er Jahren ersetzten Traktoren die Zugtiere in der Weinlese. Hier darf ein Winzersohn auf den Sitz eines Hanomag WD.

Am letzten Erntetag schmückten die Winzer die Erntewagen mit Weinlaub. Ein Fest schloss die Weinlese in den Dörfern ab. Diese Tradition lebt bis heute fort. Leider sind es nicht mehr in erster Linie die Erntehelfer und Winzer, die auf den Weinfesten feiern.

Die Handlese ist in den steilen Lagen des Mittelrheins auch heute noch üblich, da keine Vollernter eingesetzt werden können. So ist die schwere körperliche Arbeit im Weinberg nicht verschwunden. Besonders bei Raureif in den Morgenstunden oder bei Regenwetter ist die Weinlese kein Zuckerschlecken. Trotzdem melden sich viele Menschen freiwillig zu solchen Arbeiten. Wer nach getaner Arbeit zu Mittag oder am Abend eine herzhafte Malzeit mit frischem Most unter freien Himmel oder auf dem Winzerhof eingenommen hat, wird vielleicht verstehen, warum.

Ich habe zwar nie bei einer Weinlese geholfen, aber noch heute habe ich den Geschmack von einem Mettwurstbrot nach der Kartoffelsuche auf der Zunge. In meiner Kinder- und Jugendzeit in den 60er Jahren war der Ernteeinsatz auf dem Kartoffelfeldern in Ostwestfalen durchaus noch üblich.