Hallo Modellbahnfreunde,

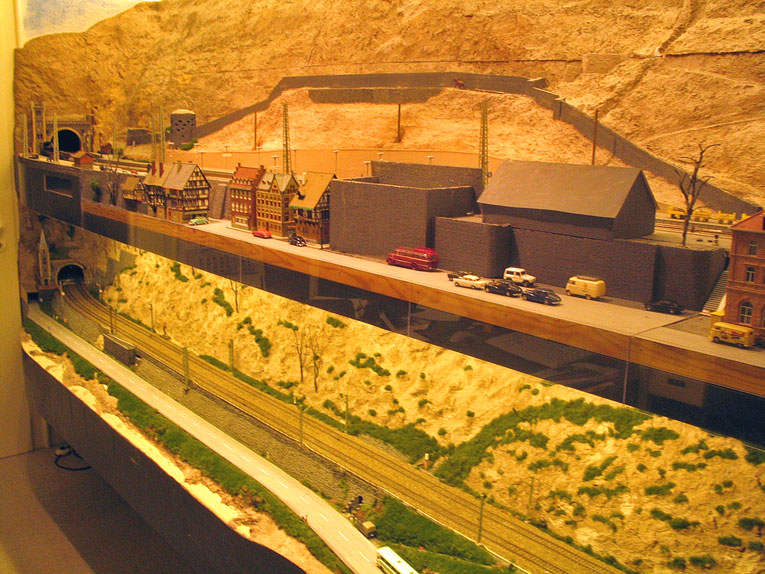

nicht das ich untätig war. Ganz im Gegenteil. Die Anlage wurde so richtig zur Funktion gebracht. Jetzt fahren alle Züge ohne Probleme ihre Runde. Und ich kann fast eine Stunde dem munteren Treiben auf der Hauptstrecke zuschauen. War aber ein hartes Stück Arbeit. Dazu warten die Elektrolokomotiven des Modelljahres 1959 auf ihren Einsatz. Denn der Traktionswechsel auf der linken Rheinstrecke steht an. Noch haben die Dampf- und Diesellokomotiven die Herrschaft.

Doch zunächst vor der Vorstellung eines Dinosauriers zu Euren Beiträgen.

@ bigboy

Vielleicht sollte ich mal die Reinigungszwerge ausprobieren. meine Reinigungswagen neigen zur Entgleisung.

@ AO74

Danke für Deinen besuch und den Hinweis zu den Reinigungswagen.

@ Ulrich

Die italienischen Wagen, von denen ich einige Modelle ACME habe, sind durchaus fahrfähig. Jedoch sind die tief liegenden Trittstufen bei mir ein Problem gewesen. Musste drei alte Weichentriebe von Roco austauschen, damit die Wagen ohne Entgleisung durchkamen. Dabei ist mir eine abgebrochenen trittstufe abhanden gekommen. Mal sehen, wann ich die wieder finde.

Noch sind Dampf- und Diesellokomotiven und Triebwagen im Einsatz.

E 95 Museumsmachine

E 95 Museumsmachine

Eine schwere Güterzuglokomotive der Baureihe 95 ist als ein bedeutendes Relikt aus den Anfängen des elektrischen Zugbetriebs als Museumsmaschine erhalten. Sie war für den Kohlentransport im schlesischen elektrifizierten Netz vorgesehen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (1924 bis 1937) beschaffte mit der E 95 die längste und teuerste Elektrolokomotive in dieser Zeit. Die Strecke Brockau - Breslau - Liegnitz - Arnsdorf - Bunzlau - Görlitz sollte ihr Einsatzgebiet werden. Doch zur Elektrifizierung dieser Strecke kam es wegen der Weltwirtschaftskriese und den damit verbundenen knappen Geldmitteln nicht. Die entsprechend starke Lokomotive stand mit der E 95 ab 1927 zur Verfügung, die in der Lage war, 2.200-Tonnen-Kohlezüge mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit zu befördern. Mit weniger Last waren zunächst 65 km/h in der Spitze gefordert.

Im Zeitraum der Bestellung und Planung hatte sich die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft vom zunächst angedachten Stangenantrieb mit Blindwelle verabschiedet. Die AEG sagte zu, die geforderten Fahrleistungen mit einem Tatzlangerantrieb zu erreichen. Damals ging die Entwicklung im Elektromotorenbau und Transformatortechnik schnell voran. Auf jeden Fall sollte die Elektrolokomotive teilbar sei, damit in den Betriebswerken die lange Maschine ohne große Umbauten gewartet werden konnte. Im März 1926 bestellte die Reichsbahn sechs Maschinen mit der Achsfolge 1’Co+Co1’ und Tatzlager-Antrieb bei der AEG und den Siemens-Schuckertwerken. Von Dezember 1927 bis Juni 1928 erfolgte die Lieferung der E 95 01 bis E 95 06 zu einem Stückpreis von mehr als einer halben Million Reichsmark. Zu weiteren Bestellungen ist es in der Folgezeit nicht gekommen, da die E 93 inzwischen eine gleiche Leistung bei weniger Finanzbedarf versprach.

Die E 95 01 wurde ab Dezember 1927 im Bahnbetriebswerk Hirschberg erprobt. Sie übertraf die Leistung der bis dahin eingesetzten E 91 erheblich. Zwischen Königszelt und Breslau zog die E 95 einen Zug aus 39 neuen Großraum-Selbstentladewagen der Gattung OOt einschließlich dem Messwagen mit einem Gesamtgewicht von 2.568 t mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Markant ist der beidseitige lange Vorbau der Maschine, in denen sich jeweils der ölgekühlte Haupttransformator und die Schützensteuerung befand.

Tatsächlich eingesetzt wurden die Lokomotiven vor allem vor den schweren Kohlezügen zwischen Waldenburg-Dittersbach und Görlitz auf der schlesischen Gebirgsbahn, wobei sie die höchsten Laufleistungen im schlesischen Netz erzielten. Die Fahreigenschaften erlaubten die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h festzusetzten. Die E 95 bewährte sich sehr gut und war nach anfänglichen Kinderkrankheiten zuverlässig unterwegs. Rund 200.000 km konnten zwischen zwei Hauptausbesserungen zurücklegen werden. Als weniger Kohlenzüge gefahren wurden, half die E 95 im Personenzugdienst aus. Bis kurz vor Kriegsende waren die Lokomotiven im Bw Hirschberg stationiert. Vor der heranrückenden Sowjetarmee fuhr die DR bis auf die E 95 05, die mit einem Schaden in Polaun liegen blieb, alle Lokomotiven nach Mitteldeutschland ab. Alle sechs Maschinen erlebten das Kriegsende ohne größere Schäden.

1945 und 1946 gelangten alle Lokomotiven als Reparationsleistungen in die Sowjetunion. Sie kehrten bis November 1952 nach Ostdeutschland zurück. Ihr Zustand war so gut, dass eine Aufarbeitung in Frage kam. Es wurden 1959 die E 95 01 bis 03 für den Güterzugdienst aufgearbeitet, denn die DDR setzte auf den elektrischen Zugbetrieb. Die drei restlichen Maschinen standen als Ersatzteilspender bereit. Bei der E 95 02 wurde die Widerstandsbremse, die die Maschine um 1930 versuchsweise bekommen hatte, ausgebaut.

Zunächst wurden die Lokomotiven im Bahnbetriebswerk Leipzig-Wahren stationiert, bevor sie 1960 zum Bahnbetriebswerk Halle P kamen. Das Betätigungsfeld waren Kohlenzüge im Raum Halle, Leipzig und Erfurt. Die Baureihe hatte einen großen Nachteil. Durch den langen Vorbau und die damit verbundenen schlechten Sichtverhältnisse für den Lokführer konnte die Maschine nur mit zwei Mann gefahren werden. Die komplizierte Steuerung führte zu häufigen Ausfällen. Als Spittergattung wurden Mitte 1969 die E 95 02 und E 95 03 abgestellt. Am 5. Oktober 1970 kam das Aus für die E 95 01. Neue Computernummern kamen nicht mehr an die Lokomotiven.

Zum Glück blieb die E 95 02 erhalten. Als sie in Halle zur Speisung einer Weichenheizungsanlage abgestellt war, erkannten die Verantwortlichen ihren Wert als Museumslokomotive. 1979 begann die Aufarbeitung und die Zuweisung zum Verkehrsmuseum in Dresden. Nachdem die E 95 auch innen wieder hergestellt wurde, kam sie zum DB Museum in Halle. Im Jahr 1988 konnte die Lokomotive für die Feierlichkeiten "150 Jahre erste deutsche Fernbahn Leipzig-Dresden" in museumsgerechter Aufarbeitung gezeigt werden. Die Traditionsgemeinschaft Bw Halle P versucht, die Maschine wieder betriebsfähig auf die Schiene zu bringen.

Das Vorbild mit einem Gewicht von 138,5 t hat eine Länge über Puffer von 20.900 mm. Die Stundenleistung beträgt 2.778 kW. Die Dauerleistung liegt bei 2.418 kW (50 km/h). Die Lokomotive entwickelt eine Anzugskraft von 353 kN. Das Vorbild war vom 21.06.1928 bis Mai 1945 in Schlesien im Einsatz.

Das Modell mit der Nummer E 95 02 ist beim Bw Halle P stationiert. Ein Untersuchungsdatum ist nicht eingetragen. Auf den Seiten ist jeweils ein Fabrikschild der AEG Berlin angebracht. Die Lokomotive verfügt über jeweils drei Spitzenleuchten. Die Länge über Puffer beträgt 240 mm.

Modell Brawa Nr. 43028

Die Doppellokomotive von der Seite

Der Dachgarten der E 95

Ein Größenvergleich mit der 150 022-2